Naturellement, cette grande étendue de glace de mer voit sa surface augmenter en hiver 🥶 et fondre en partie au cours de l’été 🥵. Ainsi, la banquise dite pérenne est celle qui reste stable toute l’année, contrairement à la banquise dite saisonnière, qui elle, connaît des variations en fonction des saisons. C’est donc à la fin de l’été austral, et de la période de fonte qui l’accompagne, qu’il est pertinent de mesurer cette banquise pérenne, et par la même occasion, de se faire une petite idée de l’impact du réchauffement climatique sur celle-ci.

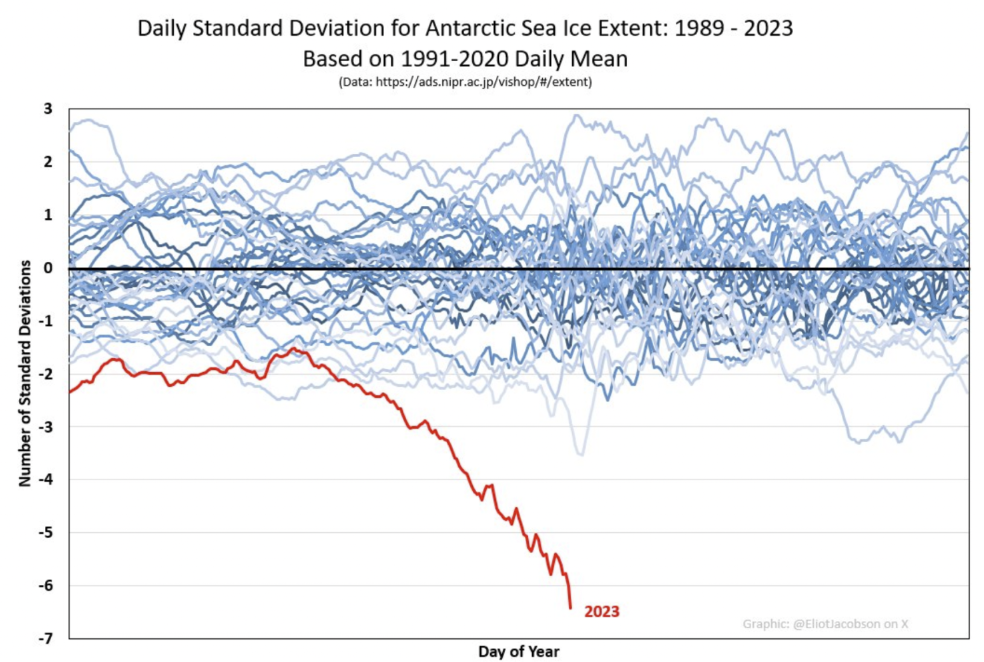

Mais l’écart présenté au cours de l’année 2023 par rapport à la norme inquiète, avec un niveau de déviation dépassant largement les phénomènes de variabilité naturelle du climat.

Pour se représenter l’intensité du décrochage, Eliot Jacobson, professeur en mathématique retraité, a représenté ce dernier sur le graphique suivant, la mesure du niveau de déviation de la surface de glace étant mesurée en unités appelées sigma, et les années les plus récentes y étant représentées en bleu clair 🧐 :

Une situation d’autant plus contrastée que des années 80 aux années 2000, on observait plutôt une augmentation de la surface de la glace en Antarctique, du fait, probablement, du trou dans la couche d’Ozone, qui perturbait le régime des vents. La tendance a ensuite connu une inversion autour des années 2010, avant d’engager la chute que nous connaissons actuellement.

👉 Ce qu'il faut retenir du dernier rapport du GIEC

Fonte record de l’Antarctique, un impact du réchauffement climatique désormais indiscutable

Le constat est clair : sans l’action du changement climatique, un tel évènement n’aurait qu’une probabilité de se produire une fois tous les 7,5 millions d’années, et encore, dans une moindre proportion, estime le climatologue Edward Doddridge.

Ça fait un petit moment maintenant, en effet, qu’on nous met en garde contre les effets du réchauffement climatique planétaire, et en voilà une des illustrations. Cette année, en particulier, du fait de l’augmentation des températures, une chaleur importante s’est redirigée vers les pôles du fait de la circulation océanique et atmosphérique. 🤓 Et pas besoin d’être un expert du GIEC pour comprendre que :

Masses d’air chaud + réchauffement de l’océan = une banquise qui fond comme neige au soleil.

Déjà, l’année 2022 avait été marquée par des pics de températures parfois supérieurs de 30 degrés aux normales saisonnières, ce qui avait provoqué des records de fonte.

Les pôles sont en effet particulièrement vulnérables aux effets du réchauffement climatique du fait d’un phénomène d’amplification polaire, qui engendre un réchauffement de 2 à 4 fois supérieur qu’ailleurs sur la planète 🌍. Tout semble indiquer que nous approchons dangereusement, aujourd’hui du point de bascule tant redouté par les scientifiques, entrainant une fonte irréversible.

En quoi c’est un problème ?

Le problème, c’est que la fonte de la banquise est un cercle vicieux qui s’auto-entretient et qui entraîne un véritable effet domino, accentuant, en bout de chaîne, le réchauffement climatique qui en est à l’origine😧. En effet :

- Plus la banquise diminue, plus l’effet albédo qui l’accompagne s’amenuise également : la surface blanche ❄️, qui permet de réfléchir l’énergie solaire et de la renvoyer à l’envoyeur, est remplacée par une surface plus sombre constituée par l’océan, qui au contraire, va absorber la lumière et la chaleur du soleil. La mer se réchauffe, et la banquise peine d’autant plus à se reconstituer…

- Mais la banquise joue aussi un rôle dans la régulation mondiale du climat par le biais des courants marins, et notamment de l’Antarctic Bottom Water, une masse d’eau qui ventile l’ensemble des bassins océaniques et permet la circulation thermohaline, ou boucle thermohaline, parcourant tous les océans de la planète.

- Lorsque l’eau de mer se change en glace, le sel qu’elle contient est rejeté et densifie l’eau des environs. L’eau froide est alors entraînée vers le fond, et fait bouclier contre l’eau chaude qui circule en profondeur. Donc plus la glace diminue, plus l’eau chaude se fraye un chemin vers la surface, et favorise encore plus la fonte 🥵.

- Par ailleurs, l’Antarctique est également un puit de carbone de première importance, qui absorberait 40 % du CO2 stocké par les océans, par le krill et d’autres organismes qui vivent au fond de l’eau qui y sont présents en très grande quantité, et dieu sait qu’il importe de les ménager par les temps qui courent.

- S’agissant de la fonte d’une masse d’eau de mer ayant gelé, le phénomène n’influe pas sur le niveau de la mer, contrairement à la fonte des glaciers, constitués d’eau douce, c’est toujours ça de pris. Néanmoins, ces fontes records fragilisent la calotte polaire, soit la glace qui repose directement sur le continent antarctique et non sur l’océan, ce qui engendrerait, pour le coup, une montée du niveau de la mer catastrophique 😱.

- Accessoirement, si l’on peut dire, la situation a déjà un effet désastreux sur la faune locale, notamment en ce qui concerne les populations de manchots empereurs 🐧. Sur 5 colonies de ces oiseaux surveillées cette année dans la région de la mer de Bellingshausen, toutes sauf une ont subi une perte la totalité de leurs poussins, noyés ou morts de froid lorsque la glace a cédé sous leurs pattes du fait de la fonte précoce de la banquise, en pleine période de reproduction…

Autrement dit, au-delà des menaces que cela suppose pour la vie marine, ce sont tous les mécanismes de captation du carbone qui sont mis à mal, ce qui pourrait avoir pour effet d’accélérer encore davantage le réchauffement du climat.

👉 Acidification des océans : un problème majeur, explications

À retenir

Jamais les glaces de l’Antarctique n’auront autant fondu qu’au cours de l’année 2023, en tout cas depuis le début des relevés satellites il y a environ 45 ans. Un triste record malheureusement imputable au réchauffement climatique, qui n’épargne plus cette précieuse étendue gelée nous rendant d’inestimables services, un phénomène qui risque d’accentuer encore le dérèglement climatique mondial, la hausse du niveau de la mer et l’érosion de la biodiversité. Assiste-t-on aux signes précurseurs d’un changement d’ère ?

Explorer - protéger - se ressourcer

#BornToBeWild

|

Sources : reporterre.net, libération.fr, tf1info.fr, lemonde.fr

Cet article vous a plu ?

Vous voulez en savoir plus 🤔 ?

Ecrivez directement à l’auteurEquipeRédaction !

Envie de partager vos impressions ? Laissez un commentaire